http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1530703&cid=272&categoryId=272

http://en.wikipedia.org/wiki/Lyrics

가사

포크송

위키백과, 우리 모두의 백과사전.포크송(folksong)이란 한국어의 '민요'에 해당하는 말이나,

뉘앙스가 좀 다르다. 보통 포크송이라 하는 경우에는 러시아 민요,

앵글로색슨 국가의 민요를 가리키는 것이 대부분이다.

단, 미국이나 캐나다 원주민들의 음악은 제외한다.

이러한 음악은 월드뮤직이지 포크가 아니다.

잉글랜드 민요가 미국 민요에 영향을 많이 주었기 때문에

잉글랜드 민요도 포함하는 것이다. 비영어권 국가의 민요는

월드뮤직으로 분류한다. 그것도 전승적인 옛 민요와

새로운 창작민요를 모두 가리키는 경우가 많다.

포크송(folksong)이란 한국어의 '민요'에 해당하는 말이나,

뉘앙스가 좀 다르다. 보통 포크송이라 하는 경우에는 러시아 민요,

앵글로색슨 국가의 민요를 가리키는 것이 대부분이다.

단, 미국이나 캐나다 원주민들의 음악은 제외한다.

이러한 음악은 월드뮤직이지 포크가 아니다.

잉글랜드 민요가 미국 민요에 영향을 많이 주었기 때문에

잉글랜드 민요도 포함하는 것이다. 비영어권 국가의 민요는

월드뮤직으로 분류한다. 그것도 전승적인 옛 민요와

새로운 창작민요를 모두 가리키는 경우가 많다.

목차

종류[편집]

트래디셔널송[편집]

포크송 가운데서 민중의 입과 귀로 전해 내려오는

작자 불명의 것을 '트래디셔널 포크송' 또는

'트래디셔널송'(Traditional song)이라 한다.

우리 나라에선 '전승민요(傳承民謠)'라 한다.

민요란 말을 엄밀한 뜻으로 쓸 때에는

'트래디셔널송'과 같은 뜻이 된다. 여기서 특히 중요한 위치를

차지하는 것중 하나가 발라드이다.

발라드란 이야기를 풀어 나가는 문체로 되어 있는 고전 포크송을 뜻한다.

미국에서 가장 트래디셔널 포크송을 풍부하게 전하고 있는 곳이

애팔래치아 산맥 지방의 남반부인데, 일반적으로 이 지역을 '서던 마운틴'(Southern Mountain)이라 부르고 있다. 주 이름으로 말하면 켄터키 주와 테네시 주의 동부와 버지니아 주와 노스캐롤라이나 주의 서부, 사우스캐롤라이나주의 서북단, 조지아 주의 북단이 포함된다. 또 캔자스 주와 오클라호마 주에 걸치는 오자크 대지를 서던 마운틴에 넣는 사람도 있다. 이 지역은 미국에서 가장 개발이 늦은 농촌지대로서 이른바 '푸어 화이트'(Poor white)의 집합소로 변하고 있으나, 이 곳 주민들은 초기에 잉글랜드나 스코틀랜드에서 이민해 와서 이 산악지대에 대대로 정착하고 있는 경우가 많고, 게다가 교통이 불편하여 외부와의 접촉이 적기 때문에 조상이 유럽에서 가져온 민요를 끊임없이 전하고 있는 예가 종종 발견된다. 대표하는 곡은 다음과 같다. 한글 발음-뜻-알파벳 표기-국적 순으로 나열했다.

- 셰넌도아-셰넌도아-Shennandoah-미국

- 블로 이 윈즈-바람아, 불어라-Blow, Ye Winds-미국

- 홀 어웨이 조-당겨라, 조야-Haul Away Joe-미국

- 문샤이너-밀수 업자-Moonshiner-미국

- 양키 두들-미국인 하찮은 것-Yankee Doodle-미국

- 블랙 이즈 더 컬러 어브 마이 러브스 헤어-내 사랑의 머리카락 색깔은 검은색이다-Black is the Color of My Loves Hair-미국[1]

- 페기 고든-페기 고든-Peggy Gordon-캐나다[2]

- 뱅크스 어브 뉴펀들랜드-뉴펀들랜드의 둑-Banks of Newfoundland-캐나다

- 그린슬리브즈-초록빛 소매-Greensleeves-잉글랜드

- 리빙 어브 리버풀-리버풀 떠나기-Leaving of Liverpool-잉글랜드

- 더 워터 이즈 와이드-바다가 넓다-The Water is Wide-잉글랜드

- 스카보로 페어-스카보로 시장-Scarborough Fair-잉글랜드

- 머메이드-인어-Mermaid-잉글랜드

- 뱅크스 어브 더 스위트 프림로지스-향기로운 앵초가 핀 둑-Banks of the Sweet Primroses-잉글랜드

- 로즈 어브 알렌데일-알렌데일의 장미꽃-Rose of Allendale-잉글랜드(찰스 제프리스(Charles Jeffreys) 작사, 시드니 넬슨(Sidney Nelson) 작곡)

- 올 퍼 미 그로그-모두 내 그로그(칵테일 종류)를 위해-All for me Grog-잉글랜드

- 이즌 잇 그랜드 보이스-소년들이여, 대단하지 않은가?-Isn't it grand, Boys?-잉글랜드

- 대니 보이-소년 대니-Danny Boy-잉글랜드(프레드릭 웨덜리 작사, 전통 가락)

- 월칭 마틸다-왈츠를 추는 마틸다-Waltzing Matilda-호주(밴조 패터슨)[3]

- 사우스 오스트레일리아-남 호주-South Australia-호주

포크송 가운데서 민중의 입과 귀로 전해 내려오는

작자 불명의 것을 '트래디셔널 포크송' 또는

'트래디셔널송'(Traditional song)이라 한다.

우리 나라에선 '전승민요(傳承民謠)'라 한다.

민요란 말을 엄밀한 뜻으로 쓸 때에는

'트래디셔널송'과 같은 뜻이 된다. 여기서 특히 중요한 위치를

차지하는 것중 하나가 발라드이다.

발라드란 이야기를 풀어 나가는 문체로 되어 있는 고전 포크송을 뜻한다.

미국에서 가장 트래디셔널 포크송을 풍부하게 전하고 있는 곳이

애팔래치아 산맥 지방의 남반부인데, 일반적으로 이 지역을 '서던 마운틴'(Southern Mountain)이라 부르고 있다. 주 이름으로 말하면 켄터키 주와 테네시 주의 동부와 버지니아 주와 노스캐롤라이나 주의 서부, 사우스캐롤라이나주의 서북단, 조지아 주의 북단이 포함된다. 또 캔자스 주와 오클라호마 주에 걸치는 오자크 대지를 서던 마운틴에 넣는 사람도 있다. 이 지역은 미국에서 가장 개발이 늦은 농촌지대로서 이른바 '푸어 화이트'(Poor white)의 집합소로 변하고 있으나, 이 곳 주민들은 초기에 잉글랜드나 스코틀랜드에서 이민해 와서 이 산악지대에 대대로 정착하고 있는 경우가 많고, 게다가 교통이 불편하여 외부와의 접촉이 적기 때문에 조상이 유럽에서 가져온 민요를 끊임없이 전하고 있는 예가 종종 발견된다. 대표하는 곡은 다음과 같다. 한글 발음-뜻-알파벳 표기-국적 순으로 나열했다.

- 셰넌도아-셰넌도아-Shennandoah-미국

- 블로 이 윈즈-바람아, 불어라-Blow, Ye Winds-미국

- 홀 어웨이 조-당겨라, 조야-Haul Away Joe-미국

- 문샤이너-밀수 업자-Moonshiner-미국

- 양키 두들-미국인 하찮은 것-Yankee Doodle-미국

- 블랙 이즈 더 컬러 어브 마이 러브스 헤어-내 사랑의 머리카락 색깔은 검은색이다-Black is the Color of My Loves Hair-미국[1]

- 페기 고든-페기 고든-Peggy Gordon-캐나다[2]

- 뱅크스 어브 뉴펀들랜드-뉴펀들랜드의 둑-Banks of Newfoundland-캐나다

- 그린슬리브즈-초록빛 소매-Greensleeves-잉글랜드

- 리빙 어브 리버풀-리버풀 떠나기-Leaving of Liverpool-잉글랜드

- 더 워터 이즈 와이드-바다가 넓다-The Water is Wide-잉글랜드

- 스카보로 페어-스카보로 시장-Scarborough Fair-잉글랜드

- 머메이드-인어-Mermaid-잉글랜드

- 뱅크스 어브 더 스위트 프림로지스-향기로운 앵초가 핀 둑-Banks of the Sweet Primroses-잉글랜드

- 로즈 어브 알렌데일-알렌데일의 장미꽃-Rose of Allendale-잉글랜드(찰스 제프리스(Charles Jeffreys) 작사, 시드니 넬슨(Sidney Nelson) 작곡)

- 올 퍼 미 그로그-모두 내 그로그(칵테일 종류)를 위해-All for me Grog-잉글랜드

- 이즌 잇 그랜드 보이스-소년들이여, 대단하지 않은가?-Isn't it grand, Boys?-잉글랜드

- 대니 보이-소년 대니-Danny Boy-잉글랜드(프레드릭 웨덜리 작사, 전통 가락)

- 월칭 마틸다-왈츠를 추는 마틸다-Waltzing Matilda-호주(밴조 패터슨)[3]

- 사우스 오스트레일리아-남 호주-South Australia-호주

셀틱 포크송[편집]

켈트족 국가인 아일랜드와 스코틀랜드의 포크 음악이다. 그냥 '포크' 라고 하는 경우에는 미국, 캐나다, 잉글랜드 등, 앵글로색슨 문화가 강세인 지역의 고전 포크송을 가리킨다. 하지만, 아일랜드와 스코틀랜드도 영어권 국가이기 때문에 이 두 나라의 포크 음악은 포크로 분류한다. 그러나 민족이 켈트족으로 완전히 다르고, 따라서 '켈트 문화권' 이라는 한 문화권을 형성하기 때문에 별도로 아일랜드 포크, 스코틀랜드 포크로 분류한다. 그러나 같은 켈트 문화권이라도, 프랑스 북서부 브르타뉴와 스페인 북서부 갈리시아는 언어가 영어가 아니기 때문에 이 지역의 켈트 음악은 월드뮤직으로 분류한다. 민족적 성격이 강하며, 미국 포크에서 사용되는 악기 가운데 리코더는 틴 휘슬로, 드럼은 보란으로 대체되는 경우가 많다. 자세한 내용은 스코틀랜드의 포크 음악, 아일랜드의 포크 음악 참조.

켈트족 국가인 아일랜드와 스코틀랜드의 포크 음악이다. 그냥 '포크' 라고 하는 경우에는 미국, 캐나다, 잉글랜드 등, 앵글로색슨 문화가 강세인 지역의 고전 포크송을 가리킨다. 하지만, 아일랜드와 스코틀랜드도 영어권 국가이기 때문에 이 두 나라의 포크 음악은 포크로 분류한다. 그러나 민족이 켈트족으로 완전히 다르고, 따라서 '켈트 문화권' 이라는 한 문화권을 형성하기 때문에 별도로 아일랜드 포크, 스코틀랜드 포크로 분류한다. 그러나 같은 켈트 문화권이라도, 프랑스 북서부 브르타뉴와 스페인 북서부 갈리시아는 언어가 영어가 아니기 때문에 이 지역의 켈트 음악은 월드뮤직으로 분류한다. 민족적 성격이 강하며, 미국 포크에서 사용되는 악기 가운데 리코더는 틴 휘슬로, 드럼은 보란으로 대체되는 경우가 많다. 자세한 내용은 스코틀랜드의 포크 음악, 아일랜드의 포크 음악 참조.

모던 포크송[편집]

모던 포크송(Modern Folksong)은 '트래디셔널송'에 대하여 민요풍인 창작곡을 가리키는 말이다. 트래디셔널송을 편곡하여 새로운 감각으로 처리한 것도 포함하는 수가 많다. 신작 민요나 새 감각으로 편곡된 민요를 전문으로 노래하는 사람을 '모던 포크 싱어'라 부르고 있으며, 피트 시거, 존 바에즈, 밥 딜런 등등 상업적으로 성공한 사람의 대부분이 이에 속한다. 대표하는 곡은 다음과 같다. 한글 발음-뜻-알파벳 표기-국적(작곡자) 순으로 나열했다.

- 웨어 해브 올 더 플라워스 건-꽃들은 어디로 사라졌을까-Where have all the Flowers Gone-미국(피트 시거, 조 하이커슨)

- 이프 아이 해드 어 해머-만일 내가 망치를 갖고 있다면-If I Had a Hammer-미국(피트 시거, 리 헤이스)

- 웬 더 십 컴스 인-배가 들어올 때에-When the Ship Comes In-미국(밥 딜런)

- 램블링 갬블링 윌리-떠돌아다니며 도박하는 윌리-Rambling, Gambling Willie-미국(밥 딜런)[4]

- 레스틀리스 페어웰-쉴 틈 없는 이별-Restless Farewell-미국(밥 딜런)[5]

- 블로잉 인 더 윈드-부는 바람-Blowing in the Wind-미국(밥 딜런)

- 다이아몬즈 앤 러스트-다이아몬드와 녹슨 철-Diamonds and Rust-미국(존 바에즈)

- 더치맨-네덜란드 사람-Dutchman-미국(마이클 피터 스미스)

- 위 섈 오버컴-우리는 극복할 것이다-We Shall Overcome-미국(찰스 앨버트 틴들리(Charles Albert Tindley)의 원곡을 약간 변형)

- 스트레인지스트 드림-가장 이상한 꿈-Strangest Dream-미국(에드 맥커디(Ed McCurdy))

- 어 플레이스 인 더 콰이어-합창단의 한 자리-A Place In The Choir-미국(빌 스테인스(Bill Staines))

- 로저빌 페어-로저빌 시장-Roseville Fair-미국(빌 스테인스)

- 앤 더 밴드 플레이드 월칭 마틸다-And the Band Played Waltzing Matilda-호주(에릭 보글(Eric Bogle))

- 노 맨스 랜드/그린 필즈 어브 프랜스/윌리 맥브라이드-No Man's Land/Green Fields of France/Willie McBride-아무도 없는 땅/프랑스의 푸른 벌판/윌리 맥브라이드-호주(에릭 보글)[6]

- 스트리츠 어브 런던-런던 거리-Streets of London-잉글랜드(랄프 맥텔(Ralph McTell)

- 피들러스 그린-천국-Fiddler's Green(존 코놀리(John Conolly))

- 바레츠 프라이비티어스-바렛의 사나포선-Barret's Privateers-캐나다(스탠 로저스(Stan Rogers))

- 메리 엘렌 카터-메리 엘렌 카터-Mary Ellen Carter-캐나다(스탠 로저스)

- 얼리 모닝 레인-이른 아침 비-Early Morning Rain-캐나다(고든 라이트풋)

- 토크 투 미 어브 멘도시노-멘도시노에게 내 얘기를 해 줘요-Talk to me of Mendocino-캐나다(케이트 맥가리글(Kate McGarrigle))

모던 포크송(Modern Folksong)은 '트래디셔널송'에 대하여 민요풍인 창작곡을 가리키는 말이다. 트래디셔널송을 편곡하여 새로운 감각으로 처리한 것도 포함하는 수가 많다. 신작 민요나 새 감각으로 편곡된 민요를 전문으로 노래하는 사람을 '모던 포크 싱어'라 부르고 있으며, 피트 시거, 존 바에즈, 밥 딜런 등등 상업적으로 성공한 사람의 대부분이 이에 속한다. 대표하는 곡은 다음과 같다. 한글 발음-뜻-알파벳 표기-국적(작곡자) 순으로 나열했다.

- 웨어 해브 올 더 플라워스 건-꽃들은 어디로 사라졌을까-Where have all the Flowers Gone-미국(피트 시거, 조 하이커슨)

- 이프 아이 해드 어 해머-만일 내가 망치를 갖고 있다면-If I Had a Hammer-미국(피트 시거, 리 헤이스)

- 웬 더 십 컴스 인-배가 들어올 때에-When the Ship Comes In-미국(밥 딜런)

- 램블링 갬블링 윌리-떠돌아다니며 도박하는 윌리-Rambling, Gambling Willie-미국(밥 딜런)[4]

- 레스틀리스 페어웰-쉴 틈 없는 이별-Restless Farewell-미국(밥 딜런)[5]

- 블로잉 인 더 윈드-부는 바람-Blowing in the Wind-미국(밥 딜런)

- 다이아몬즈 앤 러스트-다이아몬드와 녹슨 철-Diamonds and Rust-미국(존 바에즈)

- 더치맨-네덜란드 사람-Dutchman-미국(마이클 피터 스미스)

- 위 섈 오버컴-우리는 극복할 것이다-We Shall Overcome-미국(찰스 앨버트 틴들리(Charles Albert Tindley)의 원곡을 약간 변형)

- 스트레인지스트 드림-가장 이상한 꿈-Strangest Dream-미국(에드 맥커디(Ed McCurdy))

- 어 플레이스 인 더 콰이어-합창단의 한 자리-A Place In The Choir-미국(빌 스테인스(Bill Staines))

- 로저빌 페어-로저빌 시장-Roseville Fair-미국(빌 스테인스)

- 앤 더 밴드 플레이드 월칭 마틸다-And the Band Played Waltzing Matilda-호주(에릭 보글(Eric Bogle))

- 노 맨스 랜드/그린 필즈 어브 프랜스/윌리 맥브라이드-No Man's Land/Green Fields of France/Willie McBride-아무도 없는 땅/프랑스의 푸른 벌판/윌리 맥브라이드-호주(에릭 보글)[6]

- 스트리츠 어브 런던-런던 거리-Streets of London-잉글랜드(랄프 맥텔(Ralph McTell)

- 피들러스 그린-천국-Fiddler's Green(존 코놀리(John Conolly))

- 바레츠 프라이비티어스-바렛의 사나포선-Barret's Privateers-캐나다(스탠 로저스(Stan Rogers))

- 메리 엘렌 카터-메리 엘렌 카터-Mary Ellen Carter-캐나다(스탠 로저스)

- 얼리 모닝 레인-이른 아침 비-Early Morning Rain-캐나다(고든 라이트풋)

- 토크 투 미 어브 멘도시노-멘도시노에게 내 얘기를 해 줘요-Talk to me of Mendocino-캐나다(케이트 맥가리글(Kate McGarrigle))

프로테스트송[편집]

프로테스트송(Protest song)은 사회적인 문제를 들어 항의하는 노래, 전쟁 반대나 인종차별에 반대하는 노래로부터 물가인상에 항의하는 노래에 이르기까지 여러 가지가 있다. 그 표현방법도 항의의사를 그대로 표명하는 연설조의 것에서부터 유머 감각으로 넌지시 공격하는 풍자적인 것에 이르기까지 여러 가지이다. 또 사회악과 싸우는 결의를 표명한 노래도 보통 프로테스트 송에 들어 있다. 대표적인 곡들은 모던 포크송 리스트에 함께 나열되어 있다.

프로테스트송(Protest song)은 사회적인 문제를 들어 항의하는 노래, 전쟁 반대나 인종차별에 반대하는 노래로부터 물가인상에 항의하는 노래에 이르기까지 여러 가지가 있다. 그 표현방법도 항의의사를 그대로 표명하는 연설조의 것에서부터 유머 감각으로 넌지시 공격하는 풍자적인 것에 이르기까지 여러 가지이다. 또 사회악과 싸우는 결의를 표명한 노래도 보통 프로테스트 송에 들어 있다. 대표적인 곡들은 모던 포크송 리스트에 함께 나열되어 있다.

포크록[편집]

포크록(Folkrock)은 포크송 적인 감각을 가진 로큰롤을 말한다. 1965년에 <미스터 탬버린 맨>이 히트한 이래, 이러한 스타일이 널리 시도되기에 이르렀다. 보통 포크는 기타, 밴조, 리코더, 하모니카, 콘서티나, 아코디언, 만돌린, 바이올린, 세트 형태가 아닌 한 개의드럼을 사용하는 반면, 포크록은 전기 기타, 베이스 기타, 신시사이저를 쓰고 드럼 세트로 록 비트를 붙인다. 1967년경부터 사이케데릭 사운드 등 여러 가지 신종 록의 움직임이 왕성해짐에 따라 포크록도 그 안에 흡수된 것 같으며, 그 뒤로 이 말은 그리 쓰이지 않게 되었다.

포크록(Folkrock)은 포크송 적인 감각을 가진 로큰롤을 말한다. 1965년에 <미스터 탬버린 맨>이 히트한 이래, 이러한 스타일이 널리 시도되기에 이르렀다. 보통 포크는 기타, 밴조, 리코더, 하모니카, 콘서티나, 아코디언, 만돌린, 바이올린, 세트 형태가 아닌 한 개의드럼을 사용하는 반면, 포크록은 전기 기타, 베이스 기타, 신시사이저를 쓰고 드럼 세트로 록 비트를 붙인다. 1967년경부터 사이케데릭 사운드 등 여러 가지 신종 록의 움직임이 왕성해짐에 따라 포크록도 그 안에 흡수된 것 같으며, 그 뒤로 이 말은 그리 쓰이지 않게 되었다.

포크송과 관련된 미국의 음악[편집]

발라드[편집]

블루스[편집]

흑인영가[편집]

이른바 '니그로 스피리추얼(Negro spirituals)'을 말한다. 미국 흑인의 포크송 중 기독교 신앙을 노래한 것이다.

이른바 '니그로 스피리추얼(Negro spirituals)'을 말한다. 미국 흑인의 포크송 중 기독교 신앙을 노래한 것이다.

가스펠 송[편집]

백인의 종교가를 가리키는 경우도 있으나, 보통은 흑인영가의 일종을 의미한다. 1940년대에 일어난 새로운 형의 흑인영가로서, 재즈적 리듬을 가진 부르짖는 듯한 창법으로 노래하는 일이 많다.

백인의 종교가를 가리키는 경우도 있으나, 보통은 흑인영가의 일종을 의미한다. 1940년대에 일어난 새로운 형의 흑인영가로서, 재즈적 리듬을 가진 부르짖는 듯한 창법으로 노래하는 일이 많다.

후테나니[편집]

후테나니(Hootenanny)는 노래하는 사람과 듣는 사람이 함께 즐기는 단란한 느낌의 포크송 집회를 말한다. 또 305종 하나하나에 차일드가 붙인 정리번호는 '차일드 번호'라 하여 지금도 쓰이고 있다. 예를 들면 유명한 <바바라 알렌>은 차일드 84번이다.

후테나니(Hootenanny)는 노래하는 사람과 듣는 사람이 함께 즐기는 단란한 느낌의 포크송 집회를 말한다. 또 305종 하나하나에 차일드가 붙인 정리번호는 '차일드 번호'라 하여 지금도 쓰이고 있다. 예를 들면 유명한 <바바라 알렌>은 차일드 84번이다.

참고 자료[편집]

이 문서에는 다음커뮤니케이션에서 GFDL 또는 CC-SA 라이선스로 배포한 글로벌 세계대백과사전의 "포크송" 항목을 기초로 작성된 글이 포함되어 있습니다.

이 문서에는 다음커뮤니케이션에서 GFDL 또는 CC-SA 라이선스로 배포한 글로벌 세계대백과사전의 "포크송" 항목을 기초로 작성된 글이 포함되어 있습니다.

이 문서에는 다음커뮤니케이션에서 GFDL 또는 CC-SA 라이선스로 배포한 글로벌 세계대백과사전의 "포크송" 항목을 기초로 작성된 글이 포함되어 있습니다.

이 문서에는 다음커뮤니케이션에서 GFDL 또는 CC-SA 라이선스로 배포한 글로벌 세계대백과사전의 "포크송" 항목을 기초로 작성된 글이 포함되어 있습니다.

주석[편집]

- ↑ 스코틀랜드계 미국 민요로 추정된다.

- ↑ 스코틀랜드계 캐나다 민요로 추정된다.

- ↑ 과거에는 호주의 비공식 국가였다.

- ↑ 아일랜드 고전 포크송 브레넌 온 더 모어를 미국 버전으로 패러디한 곡이다. 밥 딜런은 더 클랜시 브라더스로부터 영향을 많이 받았다.

- ↑ 아일랜드 고전 포크송 파팅 글래스를 패러디한 곡이다.

- ↑ 에릭 보글의 앨범에는 노 맨스 랜드, 더 코리스와 더 퓨리스(The Fureys), 더 클랜시 브라더스의 앨범에는 그린 필즈 어브 프랑스, 그리고 메이컴 앤드 클랜시의 앨범에는 윌리 맥브라이드라는 이름으로 실려 있다.

- ↑ 스코틀랜드계 미국 민요로 추정된다.

- ↑ 스코틀랜드계 캐나다 민요로 추정된다.

- ↑ 과거에는 호주의 비공식 국가였다.

- ↑ 아일랜드 고전 포크송 브레넌 온 더 모어를 미국 버전으로 패러디한 곡이다. 밥 딜런은 더 클랜시 브라더스로부터 영향을 많이 받았다.

- ↑ 아일랜드 고전 포크송 파팅 글래스를 패러디한 곡이다.

- ↑ 에릭 보글의 앨범에는 노 맨스 랜드, 더 코리스와 더 퓨리스(The Fureys), 더 클랜시 브라더스의 앨범에는 그린 필즈 어브 프랑스, 그리고 메이컴 앤드 클랜시의 앨범에는 윌리 맥브라이드라는 이름으로 실려 있다.

바깥 링크[편집]

- (영어) Folk Fringes 포크 음악 100순위

- (영어) Folk Fringes 포크 음악 100순위

----------------

'꽃들은 다 어디로 갔나'

피트 시거를 위한 변명 혹은 추모

2011년 싸늘한 뉴욕의 10월 밤 백발의 한 노인이 기타를 손에 들고 맨해튼의 무대에 올랐다. 무대 주위에는 미국 사회의 경제적 불평등과 금융자본의 탐욕에 항거하여 ‘월가 점령’을 외치며 몰려든 시민들로 가득했다.

그 노인은 늙고 가녀린 손으로 기타를 연주하며 노래를 부르기 시작한다. “우리는 승리하리라”(We Shall Overcome). 하지만 그의 노쇠한 성대는 이미 이전과 같은 강렬하고도 섬세한 진동을 밖으로 뿜어내지 못한 채, 금세 젊은이들의 노래 소리에 묻히고 만다.

그래도, 힘찬 기타의 울림만은 손가락이 움직이는 한 무대에 서겠다는 노장의 의지를 뜨겁게 전하고 있다. 그의 노래 소리는 아마도 추운 밤, 앞이 보이지 않는 기나긴 투쟁에 지쳐있는 젊은이들에게 조금이나마 온기를 전했음이 틀림없다.

이 할아버지는, 바로 며칠 전 길고 긴 인생길의 마지막을 접고 94세의 나이로 세상을 떠난 미국의 대표적 포크 가수인 피트 시거(Pete Seeger, 1919-2014)이다.

그의 길고 긴 음악 인생을 돌아보면, 노동운동, 공민권운동에서 베트남 반전운동, 환경운동을 거쳐 월가 점령 시위까지 현대 미국의 민중저항사는 그의 노래를 통해 기억되고 있다는 걸 새삼 확인하게 된다.

그런데 민요를 연구하고 이를 도시민들에게 소개하던 이 포크 가수는 왜 저항가요 운동의 상징이 되었을까. 시거에 의해서 대중화된 오랜 가스펠송 <We Shall Overcome>은 왜 저항운동의 상징이 되었을까.

그 배경에는 20세기 초두에 미국에서 개시되었고 이후 세계 각지의 민중가요 운동에 깊은 영향을 미친 ‘포크 리바이벌’ 운동 즉 민요 부흥 운동이 있었다.

포크 리바이벌 운동은 본래 미국 북동부에 전해지는 영국에서 기원하는 민요 같은 전통가요를 발굴하는 것에서 출발하여 그 전통가요의 레퍼토리나 스타일을 공민권운동으로 대표되는 다양한 진보적 사회운동과 결합시키려는 운동이었다.

운동 초기의 가수로는 우디 거스리(Woody Guthrie, 1912-1967)를 들 수 있고, 1950년대 후반 이후 운동의 고양기와 상업적인 성공기를 대표하는 사람으로는 피트 시거나 존 바에즈(Joan Baez, 1941-), 혹은 나중에 록으로 전환하여 포크 팬들로부터 비판을 받았던 밥 딜런(Bob Dylan, 1941-) 등이 있다.

이들은 어쿠스틱 기타나 전통악기만을 사용하는 연주법을 고집하여 전자악기의 사용에 저항했으며, 민요를 발굴하고 연구하기도 했던 관계로, 국수주의적 이데올로기를 체현하는 운동으로 오해되어, 특히 체제에 저항하는 사람들에게는 꺼려질 수도 있었다.

하지만 그들은 결코 ‘애국자’의 길을 걷지 않았으며, 그들의 운동도 민족이나 국민국가의 아이덴티티 형성을 목표로 ‘포클로어’(Folklore)에 주목한 19세기식 국민적 낭만주의 열풍과는 상당히 달랐다.

우선 그들이 주로 소개한 민요들은 체제가 주목하지 않거나 혹은 체제가 억압했던, 정치적 권위에 저항하고 전쟁을 비판하고, 농촌의 피폐상을 노래한 곡들이었다. 그들은 권력에 대한 민중 저항의 이야기를 발굴하고 알림으로써 새로운 정치운동의 기점을 마련해 갔으며, 계급적 시각의 노동운동과도 연계하여 사회변혁운동에 적극적으로 영향을 미치고자 했다.

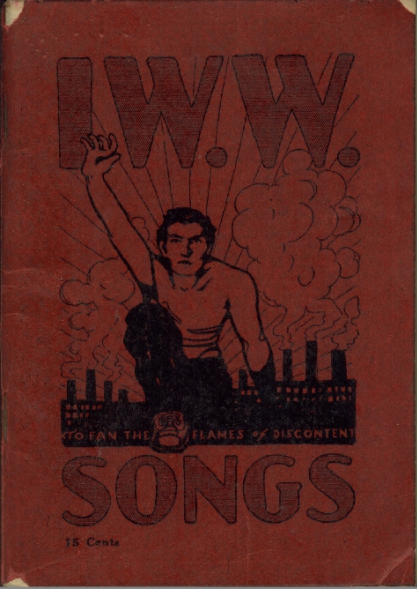

20세기 초 미국의 급진적 노동운동 조직으로 유명한 세계산업노동조합(IWW)의 운동가요집 Little Red Songbook 수록곡들은 그들이 애창했던 레퍼토리이기도 했다.

이렇게 민요의 주체로서 민중을 계급적인 관점에서 파악하여 전통성 못지않게 정치성을 부활시켰다는 점은, 이전의 국수주의적인 민요부흥운동과 이들의 음악운동 사이에 결정적인 차이를 만들었다고 할 수 있다.

피트 시거 자신도 40년대에 미국공산당(CPUSA)의 당원으로 활동했으며, 그로 인해 매카시즘의 광풍 속에서 블랙리스트에 오르거나 비미활동위원회(Committee on Un-American Activities)에 소환되기도 하여 오랫동안 미디어의 기피대상이 되었으며, 평생 반공세력으로부터의 비판에 직면하게 된다.

그런데 과거의 국수주의적 민요부흥운동과 구별되는 특징으로 이 글에서 특히 주목하고자 하는 것은, 그들의 레퍼토리에 왕성하게 추가되었던 것이 미국이나 영국 태생의 곡 못지않게 타문화권의 전통가요들도 많았다는 사실이다.

2009년의 인터뷰에서 시거가 “내 직업은, 세상에는 좋은 음악이 많이 있고 그것이 잘 활용된다면 세상을 구하는 데 도움이 될 수 있다는 것을 민중들에게 보여주는 것”이라고 언급했듯이, 그들은 민족과 국가를 넘어 약자나 착취당하는 사람들의 목소리를 노래로 대변함으로써 사회적인 책임을 다하고자 했다.

존 바에즈가 불러 세계적으로 유명해진 <도나 도나(Donna Donna)>가 도살장에 끌려가는 송아지의 운명을 노래한 동구 유대인들의 이디쉬(Yiddish) 노래에서 기원한 곡임은 널리 알려져 있다.

마찬가지로 시거가 세계적으로 유행시킨 민요에는 쿠바의 농민가요인 <관타나메라(Guantanamera)>가 있다. 이것은 시인이자 쿠바 독립운동의 영웅인 호세 마르티(José Martí, 1853-1895)의 시를 대입하여 호세이토 페르난데스(Joseíto Fernández, 1908-1979)가 편곡한 버전이다.

가사는 “세상의 가난한 사람들과 함께(con los pobres de la tierra) 나는 나의 운명을 나누고 싶다”는 내용이다.

시거가 이 노래를 부르기 시작했던 1963년은 마침 쿠바의 미사일 위기가 발생한 직후였으며, 라틴아메리카의 지식인들이 쿠바혁명에 대한 연대를 표명하던 시기이기도 했다. 미국의 제국주의적 간섭에 대항하여 일체감을 추구하던 당시 지식인들의 지향은 마르티의 사상과 통하는 것이기도 했다. 시거는 쿠바의 민중가요를 자신의 레퍼토리에 적극적으로 추가하면서 반제, 반전평화 운동을 노래로써 확산시켰던 것이다.

혹은 시거의 대표곡이자 대표적인 반전가라고 할 수 있는 <꽃들은 다 어디로 갔나(Where Have All the Flowers Gone)>(1961)는, 소련 작가 숄로호프(Mikhail Sholokhov, 1905-1984)의 소설 [고요한 돈강]에 인용된 코사크 민요 “꽃은 다 어디로 갔나? 소녀들이 다 꺾었지/ 그 소녀들은 다 어디로 갔나? 그녀들은 다 결혼했지/ 그 남자들은 다 어디로 갔나? 그들은 다 군대에 갔지”라는 가사에 촉발되어 만들어 진 것이다. 마침 베트남 전쟁이 확대되어 “언제쯤이면 그들은, 우리들은 (전쟁의 어리석음을) 깨달을까”라는 메시지를 가진 반전가로 세계적으로 퍼져갔다.

특히 독일어 버전이 유명했으며, 피트 시거의 영향은 독일의 68년 ‘성난 젊은이들’에 의해 주도된 포크 리바이벌 운동에도 미쳤다. 피트 시거 자신도 동서독을 오가면서 음악가들과 교류했으며, 나치의 양심수 수용소에서 만들어진 저항가인 <늪지의 병사들(Die Moorsoldaten)>을 불러 국제적으로 알리기도 했다.

그런데 특히 한국에서 피트 시거하면, <아리랑(Ariran)>(1953 혹은 1954)을 부른 서구의 가수로 많이 알려져 있다. 하지만 우리는 위대한 미국의 포크가수가 <아리랑>을 불렀다는 사실에만 경탄하고 의미부여를 하지만, 정작 그가 부른 그 <아리랑>이 어떤 <아리랑>이었는지는 관심이 없다.

그것은 우리가 일반적으로 알고 있는 <아리랑>은 아니다. 그것은 3.1운동 직후에 중국으로 건너가 중국공산당의 혁명운동과 조선 민족해방운동을 결합시키고자 진력하다가 ‘트로츠키주의자’라는 혐의를 받고 처형당한 비운의 조선인 혁명가 김산(본명 장지락)이 님 웨일즈와 함께 작성한 자신의 회고록 [아리랑: 조선이 혁명가 김산의 불꽃같은 삶](1941)의 서두에서 소개한 그 <아리랑>이다.

시거는 이 책에 기초하여 <아리랑>이 조선 왕조의 폭정이나 일본의 식민지 지배에 대해 죽음으로써 저항하는 희생정신의 노래라는 걸 소개하며 분단의 역사와 통일을 염원하는 마음을 담아 김산의 <아리랑>을 부르고 있다.

김산과 님 웨일즈의 [아리랑]이 한국에서는 오래도록 금서로 있다가 1984년에 비로소 번역소개된 것을 떠올리면, 시거가 저항가요로서의 <아리랑>을 알리는 데 선구적인 역할을 했음을 알 수 있다(일부 국내 언론이 시거가 한국전쟁 참전시에 <아리랑>을 들었다고 한 것은 오보이다).

이렇게 보면, 그가 추구한 ‘포크 리바이벌’이라는 것은, 다양성과 정치성을 추구하며 위로부터의 전통에 저항하는 ‘민중의 전통’ 구축 운동이었다고 할 수 있다. 거기에는 반제, 반전, 반자본적 계급 지향성이 뚜렷했으며, 시거는 “모든 해방운동과 함께했던 노래”를 민중운동 속에서 계승하고자 했던 것이다.

따라서 이 운동에서 가장 핵심적인 것은 권력과의 긴장관계이며, 그것이 느슨해지는 순간, 그는 하염없이 ‘애국자’의 길로 빨려 들어가게 된다.

시거가 만년에 국가로부터의 각종 표창을 받고 오바마 대통령 취임 콘서트에서 노래했을 때, 그는 허드슨 강의 정화운동에 헌신하고 전통을 사랑하고 전쟁을 미워하고 평화를 사랑하고 불의에 항거한 ‘진정한 미국인’으로서 기억될 여지를 남긴 것이다.

그를 국민의 역사 속으로 회수하려는 움직임 속에서 우리가 포크 리바이벌 운동을 탈환하고자 한다면, 시거가 일관되게 견지했던 탈국가적 계급 지향성을 다시금 음미해 볼 필요가 있지 않을까.

환경적 정의는 경제적 정의와 연결되어 있다고 주장한 환경주의자 시거의 “말”이, 대통령 취임식에서 그가 부른 <이 땅은 당신의 땅(This Land Is Your Land)>이 조국 찬미의 노래가 아니라 경제적 평등을 읊은 곡이었다는 그의 “노래 정신”이 묻히지 않도록 말이다. 왜냐하면 그가 결국에 믿었던 것은 “노래는 모든 해방운동과 함께 했다”는 신념이기 때문이다.

./////////////// 20century 60's 초

포우크 송에는 작자불명의 옛 민요*와, 그 소박한 가곡형식과 정신을 근거로 삼은 현대의 포우크 송이 있으며, 여기서는 미국의 후자, 이른바 모던 포우크 송, 컨템퍼러리 포우크를 가리킨다. 신대륙으로의 이민에 의해 구성되어 있는 이 나라에는 영국을 주로 한 유럽 각국 민요의 가사를 바꾼 발라드나 흑인이 비참한 생활을 호소한 것 등이 있으며, 20세기에 들어와 레코드의 보급과 함께 흑인의 블루스를 중심으로 여러 가지 취입이 매출되는 동시에 존 및 앨런 로맥스 등에 의한 조사 채집도 실시되고, 거기에 자극받아 민요연구가 · 가수의 소박한 활동이 시작되었다. 제2차 세계대전 후 피트 시거는 흑인 포우크 블루스 가수 레드베리와 불황시대의 미국을 노래한 우디 거슬리 등의 정신을 이어받아, 새로운 자작곡에 의해 우경화(右傾化) 해 온 미국정부며 인종차별에의 저항, 평화운동을 전개하고 박해를 받았지만 포우크 운동에 정진, 1960년대에는 베트남 전쟁에 대한 항의나 시민권운동과도 결부된 포우크 운동의 지도자로서 활약했다. 존 바에즈를 비롯, 로크 이디엄을 살린 봅 딜런은 그 대표적인 가수, 싱거=송 라이터이다

http://maeihelpyou.tistory.com/922

-----------------------------------///////////////////////

//////////

http://maeihelpyou.tistory.com/921

------------------